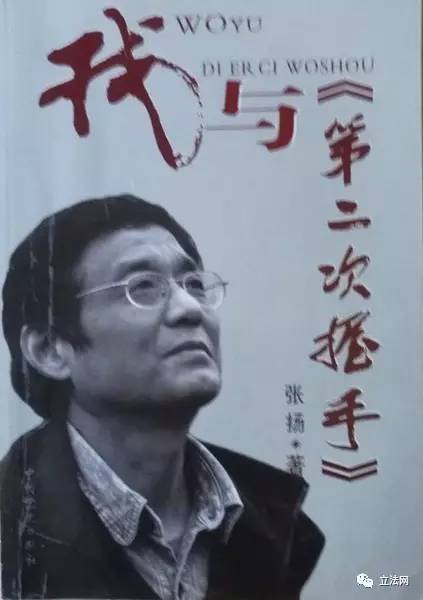

报告文学连载:张扬与《第二次握手》罪案始末(4)

发布时间:2017-08-14 作者: 张扬

我的“前科”:反对“文化大革命”

点击可观看视频

这段视频来自作者故乡河南省长葛市宣传部制作的专题电视片。

张扬在接受记者专访时深情地说:“没有邓小平,就没有科学的春天,也没有自己现在的自由和幸福!”

大围山区人口稀少,每个公社仅数千人,又极缺流动性,因此,各类案件也少;山民质朴,即使发生了什么案件也很容易侦破。特别是当时机构远不如今天臃肿,所以,公社和区两级都没有公安派出所,只设公安特派员一名(区叫公安助理员)。

新来的特派员姓刘,还年轻,三十来岁吧,当时尚未结婚。他人不坏,只是文化水平不高,满口错别字;此外,浅薄外向,好大喜功,经常尖着嗓子嚷嚷,有些神经质。

出师大捷,旗开得胜,使他兴奋不已,趾高气扬,开口闭口宣布我“归案”了,问我有何“感想”。

“我的‘感想’是你可以大大地请功了!”我笑笑。

他噎住了,瞪我一眼。

他发现我除了衣裤外孑然一身,问:“你的生活用品呢?”

“什么生活用品?”

“牙膏牙刷,毛巾肥皂,换洗衣裤……”

“我没有这些东西。”

“那么,你住在什么地方,在哪里过夜?”

“在火车站的候车室里。”

“候车室?”他气咻咻地,“我们会去调查的!”

“你们去调查吧。”

刘特派员踌躇满志,以洋洋得意的神态和口气向我宣布回浏阳去要“坐班房”。他可能是认为“坐班房”也该搞搞个人卫生,也可能只是想去我家看看;总之,他跟两个随从一起押着我回家取点生活用品。

我家住在柑子园。那是一条麻石条铺砌的古老街巷,总长约百余米。这里属板棚区。自1938年“文夕大火”至八十年代前期,长沙的大部分地方都是板棚区,不过柑子园更加“板棚”些罢了。

我家那板棚分上下两层,楼下只有一间又黑又小的厨房兼餐室属于我们,楼上则有一大一小两间卧室。窄而陡的楼梯颤巍巍的,整个屋子四面透风,雨稍大些就漏水,漏了几十年,怎么检修也白搭。

母亲和继父在各自单位被关押批斗,接受“群众专政”;家中还有八十多岁的奶奶(继父的母亲)、十三四岁的妹妹和初中没毕业便于1968年随学校“上山下乡”到了宁乡农村又“倒流”城市的弟弟……

我的继父姓陈,湖南江华人,出身贫农,读过些书,文笔不错,字写得尤其好。抗日战争中他投笔从戎,但湖南没有共产党领导的部队,便参加了国民党军队,后来成了军官,为官清廉正派;他憎恶国民党的腐败,秘密参加“民盟”,干过地下工作,从事军队策反。

说起来应该算“有功之臣”的,但建国后随着形势越来越“左”,不仅不算他的功劳,还给定个“伪军官”。不公正的待遇使他沉默寡言,循规蹈矩,勤恳工作,此外,生活历来简朴之极;尽管如此,“文革”中依然不由分说给戴上“反革命”帽子,判以“管制”。

这个社会的存在也许确实需要一批“对立面”,一批牺牲品,一批“贱民”,那么不选择他这种人,选择谁呢?我们全家,特别是母亲和弟妹的政治处境,受他影响甚大。直到八十年代末,他才恢复民盟盟籍。

1991年3月的一天,我送他去参加中国民主同盟成立五十周年纪念会;进入会场后,路标显示左边是“1949年10月1日以前入盟”,右边是“1949年10月1日以后入盟”。

风烛残年的他,一条腿瘸着,支着双拐,步履艰难地跨入了左边的行列——我目睹这场面,心想,这就是对他几十年前曾经冒着生命危险从事地下工作和革命斗争的唯一报偿吧!

我被押解着,回到在逃亡生涯中久未回过的家中。

天色尚早,天气又冷,奶奶和弟妹都还没起床。我说:“这几位同志是浏阳来的,他们今天要带我回去。”家人自然知道发生了什么事,都默然无语。

我戴着手铐,开始翻寻一些衣物和洗漱用品。刘某和两位随从没有再查抄一次的意思,因为一眼就可以看到这里已经被查抄了无数次,再也抄不出任何东西了。他们不担心我会逃跑,在两个卧室间走来走去,好奇似地四处打量。

我却趁机做了一点手脚。有那么十几秒钟吧,他们全在大屋里,而我在小屋里。我觑准时机,对仍蜷缩在被窝中的弟弟急促地轻声道:“快去陈富强家——”又用戴着铐子的双手做了个撕毁纸张的动作:“嚓,嚓!”

然后,我随几名“捕快”走出家门,乘长途公共汽车回浏阳。先在公社和区里关押、批斗一两个月,又于1970年4月转移到“正式监狱”——县看守所;但我却一直没有见到过拘留证或逮捕证。

我原来是算作罗孟寅“反革命集团成员”的。后来“实事求是”,不这么算了。他以“反革命集团首犯”罪名被判刑四年,他的“反革命同伙”们也受到处理;其实都是一些中学生,其中一位女同学据说还被看守所所长强奸了,对那个所长的处理是“清退回家”。

我不是“反革命集团成员”,但也是“反革命分子”。“反”的什么“革命”呢?“文化大革命”。当然,这在当时是很严重的罪名,大逆不道。可惜这场“革命”本身就经不起推敲,用后来的说法也可以叫作经不起实践的检验吧。

1971年9月13日林彪自我爆炸。《中共党史大事年表》指出:“林彪反革命集团的灭亡,客观上宣告了‘文化大革命’的理论和实践的失败”(中共中央党史研究室编,人民出版社1991年10月第1版),也使我的“反革命案”从根本上搁浅了。

林彪事件使许多人震惊,使许多人手忙脚乱。怎么向广大党员、干部和群众解释,成了头号难题。当然,总能找到由头,总能“解释”的,问题是人们会相信吗?人民真是“阿斗”吗?

“九一三事件”发生后,捂着,盖着,压着,一步步放开,一步步透露,想尽办法自圆其说,以免导致信念崩溃和政治混乱。社会上的人们历经很长时间才渐渐得知发生了什么事,犯人们自然更被严格封锁消息。

我要算觉察得较早的。我记得很清楚,1971年11月30日那天,我看到的《湖南日报》(牢房中唯一允许看的报纸,且只有一份,各监室轮流传阅)载上海市革委会主任张春桥在欢迎罗共中央总书记、罗马尼亚总统齐奥塞斯库夫妇的宴会上宾主双方的讲话全文(当时中国的报纸只能靠这类东西来填满);齐氏在祝酒辞最后为毛泽东主席和周恩来总理的健康干杯,为罗中两党两国之间的什么什么干杯……

“唔,林副主席哪里去了?”我脑海中浮上一个疑问号。

我又仔细回忆了一阵,想起近期报纸上多了“刘少奇一类政治骗子”的提法,没了黄吴李邱四大金刚之流的踪影;再联系其他种种迹象,终于得出一个连我自己都感到震动的判断:那位“一神之下万人之上的蒙泰尼里红衣大主教”完蛋了!“非神学的圣经”破产了!“林立的偶像”坍塌了!

张春桥在我心目中从来不是个好人。“齐奥塞斯库同志”在我心目中也不过是个党棍政客,他的那套伎俩跟“马克思主义”和“科学社会主义”风马牛不相及;至于他把老婆埃列娜封为罗马尼亚第二号人物的做法,尤其使我憎恶之极,还使我不由得想起“文革”中的江青和叶群……

在中国,“政治”经常被蒙上重重光环,被渲染为一种至高无上的圣物,老百姓不懂也不可能懂,只须也只能跟着团团转。

当年的我就是个老百姓,且是最底层的老百姓,但我却既非“草民”又非愚民。我比那些“大人物”高明多了!

从张春桥姚文元到齐奥塞斯库夫妇的下场,从林彪到江青叶群的下场,从中国“文化大革命”的结局到世界上的风雷滚滚天崩地裂,都证明了什么叫人心向背,什么叫历史发展的规律不可抗拒!

正如并没有随着林彪事件的发生立刻对“文化大革命”做出正确评价一样,对我的“反革命案”也还拖了很久;某些人总想从这里那里找出些岔子,以证明我多多少少“反”了一把“革命”,证明他们抓我关我并没有搞错。但是终归底气不足,自1971年秋季以后,没有再审讯过我。

又拖了一年多,1972年12月29日,那一年只剩两三天了,我终于被释放,实际上是无罪释放;没人解释当初抓我和今天放我的原因,甚至连拘留证也没给我“补办”一个。

原文来源:立法网微信公众号

(立法网 觉林寺/编)

立法文化

立法文化

在线客服

在线客服 服务热线

服务热线 关注我们

关注我们

top

top