报告文学连载:张扬与《第二次握手》罪案始末(8)

发布时间:2017-08-23 作者: 张扬

短篇《浪花》到中篇《香山叶正红》

这段视频来自作者故乡河南省长葛市宣传部制作的专题电视片。

张扬在接受记者专访时深情地说:“没有邓小平,就没有科学的春天,也没有自己现在的自由和幸福!”

我采纳了粟老师的意见,更是依据自己历来积极向上、奋发进取的性格,于1964年重写这部作品,对其结尾作了重大修改:苏冠兰夫妇和中国科学院副院长凌云竹教授等先后赶到北京机场,挽留女主人公;最后,周总理亲自赶到,女主人公终于决定留在首都……

这一稿的篇名改作《香山叶正红》。可以看出,小说从内容到篇名都变得“积极向上、奋发进取”了。

《香山叶正红》是个中篇小说,约有七、八万字。作品从此定型,以后历稿从框架到主题,均不再变动。但书中人物的姓名,以后历稿变化甚多;也有几乎没有变化过的,如查尔斯、鲁宁等。

我对书中人物的取名是非常“讲究”的。后来有论者指出书中人物名字“很美”,还有读者认为主人公的姓名与形象很“相像”,觉得“这么个人物就该取这么个名字”。譬如:

“苏凤麒”这个名字结合了中国传说中两种神奇动物凤凰和麒麟,显示了此公的才华横溢和气势煊赫;

“苏冠兰”这个名字则使人想起中国文人才子最欣赏的植物兰草,透出一股俊逸之气;

“叶玉菡”姓名的选字和读音使人感到沉稳、纯净和含蓄;

“丁洁琼”也能引起人们非同寻常的联想和感受……

我在书稿的扉页上抄录着恩格斯一句话——痛苦中最高尚的、最强烈的和最个人的——乃是爱情的痛苦。

以后历稿扉页上都写有这段恩格斯语录。

我认为这段语录非常切题。这部书稿写的就是爱情的痛苦和痛苦的爱情;而每个正常度过一生的人,几乎都经历过爱情的痛苦。

然而,“四人帮”的鹰犬们一口咬定,我用恩格斯这段话是“打着红旗反红旗”。其实,我并不认为这段话就是“红旗”,不过把它看作一句格言或哲言而已。

认真说起来,“四人帮”的鹰犬们倒也并不全错。我引用恩格斯语录虽然没恶意,但我写作《归来》,尤其是在那种年代里一遍又一遍地写,却显然有“冒天下之大不韪”的用意。

特别是1964年,各个领域的“左”风愈演愈烈。林彪的“顶峰”论,“老三篇”论,“学习马列主义主要是学(以后又演化成‘百分之九十九地学’)毛主席著作”论,“活学活用,学用结合,急用先学,立竿见影”论等等连基本的逻辑和常识乃至连语法文理都不顾了的种种谬论的出笼,以及《毛主席语录》出笼,都是这一年5月的事;6月,关于文艺界整风报告的著名批示也出台了。

尽管文艺界越搞越“左”,文艺作品已经僵化无聊虚假透顶到极致,但“批示”仍认为文艺界各协会和它们所掌握的刊物的大多数,十五年来基本上不执行党的政策,“最近几年,竟然跌到了修正主义的边缘”。《中共党史大事年表》指出:

在这种不切实际的估计下,对一些文艺作品、学术观点和文学艺术界的一些代表人物进行了错误的、过火的政治批判。在此期间,在对待知识分子问题、教育科学文化问题上,也发生了愈来愈严重的“左”的偏差。

——可以说,我在1964年写作《香山叶正红》是有意识地跟这些令人窒息和厌恶的东西“对着干”。所以,我做梦都没想过拿去投稿。我知道公开出版是根本不可能的事,可能稿子刚寄出去便会大祸临头!

我既要“顽强地表现自己”(按“四人帮”及其鹰犬的习惯说法是“顽强表现自己的反革命立场”或“反动的立场世界观),又不能拿出去发表或出版,于是只剩下一个办法,那就是不断重写。像以往一样,写了给自己看,给身边的朋友看。不断重写的原因之一,是每写成一稿便流传出去,无法收回。

我是否知道自己在“打着红旗反红旗”呢?当然知道。所以,历稿《香山叶正红》都不署作者姓名;1970年2月被捕后,叫弟弟取回“嚓嚓”,就说明我知道这部手稿的性质和可能造成的严重后果。

“文革”中的1968年我也曾写过一稿,写在一个红色硬壳笔记本中;我揣着这个笔记本沿峡谷中的崎岖山径往大围山区走,越走越感到不安全,首先“不安全”的就是这部《香山叶正红》。

山径的一侧是悬崖,崖下是浏阳河上游湍急的流水。于是我从挎包中掏出书稿扔到河水中。不料笔记本并不下沉,红色的封面和封底像两片翅膀般摊开着,在碧绿的水面上随波逐流,往下游飘浮,而下游几华里便是达浒镇,很容易被人发现并捞起的。虽然那里的老百姓普遍没有文化,但经过“文革”洗礼后却普遍都知道“文化是反动的”,而文字就是文化的象征,这就难免引起麻烦……

这么一想,我毛骨悚然,慌忙脱得只剩一条裤衩跳下水去,在激流中游了上百米才追上那笔记本;爬上岸后一点一点撕成碎片搓成纸浆,又一面走一面抛进灌木丛,这才舒了一口气。

我在“文革”期间不知写了几稿。除了上述1968年写在红壳笔记本上的以外,1967年至少还写了一稿。那年夏季,大武斗的风暴席卷三湘四水,枪炮隆隆,绝大部分知青都“革命”去了,我却躲在自己的土砖屋中写作,其艰苦程度令人难以想象。

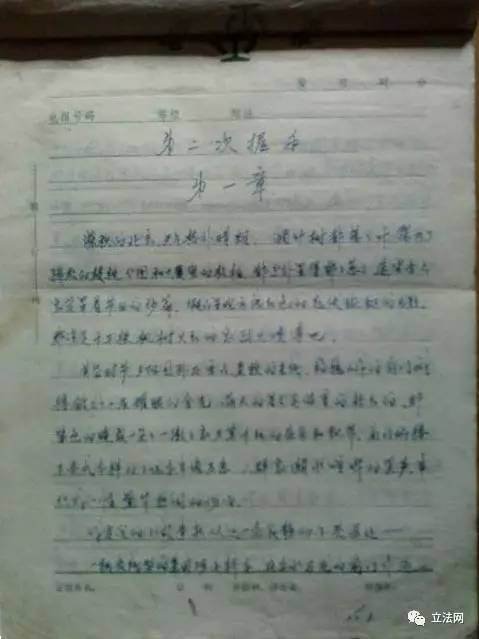

五华里外东门镇(大围山区委和区公所驻地)有个姓沈的裁缝,听说我会写文章,请我为他的儿子求学事写申诉状。我写了,他认为写得极好,要答谢我,我说那就送两本“材料纸”吧。

前文提到“材料纸”,这儿又提到“材料纸”。“材料”二字在这里有“调查专用”或“档案”之意,是极左年代的产物,开本与一般信纸差别不大,横格较稀,质地粗糙(不过那时的纸张一般都相当粗糙),上方横印“材料纸”三字,左侧竖印虚线“装订线”。

将这种“材料纸”“装订”成册是为了搞“阶级斗争”,为了整人,为了塞进人的档案袋,让人“永世不得翻身”。不过那个年头“材料纸”太多太滥,往往也就用于写信或作别的用途了。我用为人代笔赚来的这两本“材料纸”又写下一稿《香山叶正红》,约十万字左右。

后来的调查人员,无论是为了解救我还是为了送我下地狱的,都在我插队落户的地方听到这样的说法:“他爱看报,爱看书,爱躲在小屋里写,写,写!不知他写些什么。”

社员们说的是实话。记得1967年夏季很热,我所在的农村也很热;土砖屋破旧不堪,又与牛、猪、羊、鸡、鸭混居,卫生条件差,蚊蝇极多。

特别是夜间,蚊子像乌云一样从四面八方袭来,无法忍受,更别说写作了。我便光着膀子,汗流浃背,在蚊帐中摆一只箩筐,上面搁一块从前用于习画的五夹板,板上再摆着墨水纸笔和一盏煤油灯——但灯盏中灌的是从附近拖拉机站弄来的柴油,而柴油发出的是昏暗的红色光泽,且冒着浓浓的黑烟。

我蜷缩在蚊帐中盘腿坐着写作。不一会儿蚊帐中就烟雾弥漫,口水鼻涕全是黑的;箩底不平,略似炒锅底,摇摇晃晃。稍不小心便会打翻墨水瓶(我历来喜欢蘸着墨水写),更可怕的是弄翻灯盏,“引火烧身”。

所幸我一直小心翼翼,没发生过这类事。我就这样基本上抵御了蚊子的围攻,耐着酷暑,在那两本“材料纸”上写下又一稿《香山叶正红》……

这一稿《香山叶正红》,也像历稿一样,被人们辗转传阅,“不知所终”。

原文来源:立法网微信公众号

(立法网摘编)

立法文化

立法文化

在线客服

在线客服 服务热线

服务热线 关注我们

关注我们

top

top