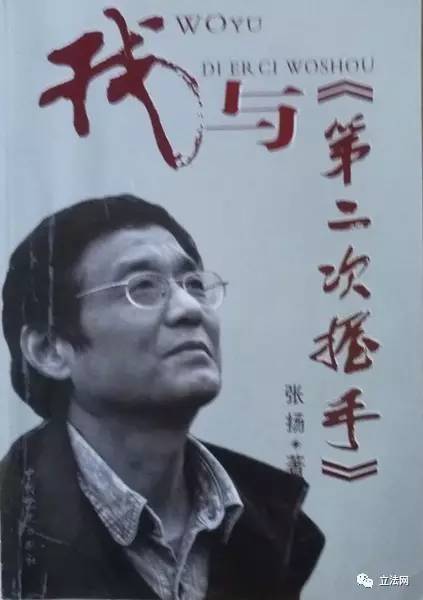

报告文学连载:张扬与《第二次握手》罪案始末(11)

发布时间:2017-08-31 作者: 张扬

她说“我喜欢《归来》,更喜欢它的作者!”

点击可观看视频

这段视频来自作者故乡河南省长葛市宣传部制作的专题电视片。

张扬在接受记者专访时深情地说:“没有邓小平,就没有科学的春天,也没有自己现在的自由和幸福!”

写完1974年稿不久,深秋的一天,柑子园那座板棚屋里来了一位“不速之客”。

由于家境清贫,没什么可偷,板棚屋是从不闩门的,只从里面顶着一张方凳。自家的人不论多晚回来,稍稍使劲就能推开,进来之后再用方凳顶上;外人不知内情,推门推不开就以为里面闩着。从五十年代到八十年代末,这种情况持续了三十多年,也算一种“夜不闭户”吧。

至于白天,无论晴天雨天,冷天热天,那门从来是敞开的;不然就黑乎乎的,没了光线。那门是兼充窗户的。

因为白天总是开着门,所以任何人都可以长驱直入,包括问路的人和不知是干什么的人。那天我在楼上小屋内,听见楼下有个陌生女子的声音向奶奶提到我的名字,问我在家吗。

我大吃一惊,心想一定是街道办事处或居委会的人查“黑人”来了。

今后如果有人编一部《“文化大革命”辞典》或二十世纪后叶中国政治辞典之类工具书,千万别忘了列入“黑人”这个词汇。不然,再过一些年,所有中国人都会不知道是怎么一回事了。

这个“黑人”不是指非洲黑人或美国黑人,不是指人种学意义上的黑人,而是极左年代里没有城市户口却呆在城里的人,一般指“倒流城市的”知青。每隔一段时间就要搞一次“专项斗争”,把他们赶回乡下去,有点像八十年代以来的“严打”。

因此,听见陌生女子的声音,我的紧张心情可想而知;何况我跟一般知青大大的不同,我有“前科”,还有“现行”……

没有办法。我硬起头皮,“挺身而出”,“直面人生”。一瞅,来人是个漂亮姑娘,也就二十来岁吧。“你就是张扬?”她看着我,神情不是鄙夷、冷漠和厌恶(这是当时一般人对待知青常有的模样),而是面含微笑……

“什么事?”我豁出去了,迎视着她。

她瞥瞥四周:“你就不能请我坐坐吗?”

所谓“四周”就是厨房兼吃饭的地方,又小又黑,没法待客。

我只得请她上楼。请坐。请喝茶。再次请问她,找我有什么事。

“我刚刚看完一部手稿,叫作《归来》……”她说,并打量我:“听说,是你写的?”

“这,怎么啦?”我又紧张起来。

她笑笑,自我介绍了一下。她不是“黑人”,在长沙工作。显然是为了消除我的疑虑,她开始侃侃而淡,轻松自如。

原来,1974年稿《归来》写成后,又像以往历稿一样在人群中流传,终于传到这位女青年手里。她读后深受感动,对作者也产生了很大兴趣,于是几经辗转,找到我家。她坐了两三个小时,仔细询问我是怎么写出《归来》的,还谈到其他许多事情。

奶奶虽然是文盲,农妇出身,但在“男女之大防”方面比“苏凤麒教授”更厉害。只要有女性与我接触,她就要不断地挪动两只小脚上楼来探头探脑,而且脚步出奇地轻巧,悄无声息。

来访的女客坐了两三小时,奶奶就上楼“侦察”了七、八次。每次装作不是找这样东西,就是寻那种东西。

姑娘没有介意,或是装作没有介意;但是,她终于起身告辞。

我没问她住在哪里,也没问她工作单位的详细名称和地址,甚至没问她本人的姓名是哪几个字,也可能是问了又忘了。问这些干什么?她可能只是一时好奇罢了,这种人过去遇见过不少。

然而,三天后我收到一封三千多字的长信。字体隽秀,文理也不错。她在信中说了很多很多,我一直记着并且至今仍然记着其中一句话:

“我喜欢《归来》,更喜欢它的作者!”

我们相爱了。她努力帮助我办“病退”。然而“功败垂成”,在“病退”只剩下最后一道手续时,我于1975年1月7日被捕了。

我的案子株连的人太多了,千千万万相识和不相识的人因此受迫害,被批斗,遭关押,受警告,挨处分,开除团籍党籍军籍公职,等等等等。

而她可以算受害最惨烈的人。因为她“背叛了自己的阶级”,爱上了一个“反革命”和一本“黑书”,比一般坏人更坏!后来我听说她被强迫跪着挨斗,女民警用皮带铜扣朝她头上猛抽,鲜血汩汩直流,与发辫凝在一起……

八十年代初的一天,已经成为作家的我去长沙郊区一家研究所采访,意外发现她当时工作的工厂就在研究所大门对面。

经过一番思虑,我跨过马路,走进那家占地面积很大的工厂,而且奇迹般地见到了她。

虽然从当年分手到今天会面,其间只经过六年,彼此却“恍如隔世”。她憔悴、苍老多了,像历经了十六年,二十六年……

后来,我在1982年发表了中篇小说《她送来一束山楂》,以小说笔法记述了我与她之间所发生过的一切,作为对她和对已经过去的“一切”的怀念……

有读者来信说,这是一部小型的《第二次握手》。

不对。顾名思义,《第二次握手》中的男女主人公毕竟还有过“第二次握手”,我与她之间却没有。

在这部五万多字的中篇小说中,女主人公甚至连姓名都未出现过,始终叫作“她”。

我这样描写在工厂见到她的情景:我们一起走到车间背面杂草丛生、堆满废钢铁的荒地上,我望着她,她却凝视地面。我们都沉默着,因为,还有什么可说的呢?我们没有流泪。大概因为在那噩梦般的岁月里,泪水早已流尽了吧?我们也没有握手,因为握手远不足以表达彼此的情意……

原文来源:立法网微信公众号

(立法网摘编)

立法文化

立法文化

在线客服

在线客服 服务热线

服务热线 关注我们

关注我们

top

top