地方立法需求与社会经济变迁

发布时间:2018-08-16 作者:郑泰安 郑文睿

新修订的《立法法》第72条在赋予设区的市立法权的同时,将权限范围限制在城乡建设与管理、环境保护和历史文化保护三个方面,这一范围是否符合各地立法需求是一个亟待研究的问题。对18个较大的市1988年至2014年期间的立法行为进行实证分析后发现,城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、社会管理和经济管理等五个方面的立法需求与城镇化背景下的人口结构和经济结构变迁具有较高的相关性,《立法法》关于设区的市立法权限的规定使近一半的立法需求不能通过对设区的市自身立法予以满足。这一发现有助于清晰地描述社会经济诸因素与地方立法需求之间的关联,并为科学设置设区的市立法控制机制提供有益参考。

一、研究缘起:赋权与限权

根据党的十八届四中全会决定关于“明确地方立法权限和范围,依法赋予设区的市地方立法权”的要求,为适应地方的实际需要,《立法法》修正案第72条规定“较大的市的人民代表大会及其常务委员会……可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规”。这一规定与原来《立法法》第63条相比可谓“一放一收”。一方面扩大立法权主体范围,授予全部设区的市的人民代表大会及其常务委员会立法权;另一方面收缩立法权权限范围,将原来较大的市权限缩小为“可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规”的列举式权限。既赋予所有设区的市的地方立法权,又明确其权限和范围,以期达成“适应地方的实际需要”及“维护国家法制统一”的立法目的。[1]随着修订案的生效实施,研究者开始质疑这一修订是否达到“适应地方的实际需要”的立法初衷。有人认为,这一规定挤压了地方立法活动的空间,“一定程度上牺牲了地方立法的实效性”,[2] 比如苏州这类“经济发达地区对于立法需求的强盛程度远超新法所限定的范围”,[3]因此,修改后的我国《立法法》并未完全满足设区的市的立法需求。[4]

然而,通过对个别城市的既有生效法规进行“粗略分类”[5]以把握地方立法需求的研究进路未免过于粗疏,难以说明立法需求所产生的客观物质生活条件——“以物质生活条件为基础的社会关系和社会秩序”。[6]同时,立法需求具有历史性,不同时期的立法需求并不相同,将现行有效的法规类型作为立法需求内容的反映,并不能够全面地反映地方立法需求的多样性。有鉴于此,为进一步明确地方立法需求的内容及其根植的社会经济条件,本文选择与“设区的市”(以下简称设区市)具有相同行政规划级别的原国务院批准的18个“较的大市”[7](以下简称较大市)为例,利用这些城市1988年至2014年期间的立法和社会经济多方面的统计资料,根据立法规范的主要事项,采用类型化方法将这些城市的立法分为8种。[8]在此基础上量化分析较大市的立法需求内容及其与社会经济因素之间的关系,并进而检讨该第72条规定的权限规定是否能够达成维护法制统一与满足地方实践需要的立法目标。鉴于“较大市”和“设区市”之间的人为区别已因《立法法》的修订而不复存在,因此,笔者认为,从这些城市的数据资料中得出的研究结论对各设区市具有同等的解释能力。

二、研究设计:对象、变量与研究框架

(一)较大市的地方立法权是赋予该市的人大及其常委会

为了尽可能地保持数据的完整性,本文选择18个较大市的103届人大常委会1988年至2014年间的立法行为作为研究对象,以期透过对行为内容的类型化分析,探索立法行为类型与社会经济诸主要因素之间的关联。选择18个较大市进行研究的理由有二:一是这些城市能够体现我国设区市的基本特征。18个市的分布虽以华北和华东的传统工业城市为主,但也包括了大连、青岛和苏州等经济社会发展程度较高的新兴城市,能够展现我国设区市经济社会发展的整体面貌,选择这些城市为例,能够最大限度地解释和预见其他设区市立法的需求状况;二是能够展现立法需求与各社会经济要素之间关系的动态特征。从1984年国务院批准第一批较大市到2015年3月15日《立法法》修正,形成了一段起止清晰的立法史,这一历时三十余年的巨大的社会实验,通过对这些城市立法行为的回顾与分析,不但能厘清地方立法与其社会经济诸要素之间的相互关系、发现某些具有普适性的立法规律,更能深刻认识激发地方立法需求的社会经济条件,并进而对《立法法》第72条关于设区市立法权限的规定作出妥当评价。

选择人大常委会而非具体城市作为行为主体,是因为较大市人大常委会才是实际的立法者。经国务院批准的较大市的人民代表大会以及经国务院批准的较大市的人民代表大会常务委员会在本级人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不与宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行,并由省、自治区人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。因此,较大市的地方立法权并非赋予城市本身,而是赋予该市的人大及其常委会,但本文分析涉及的立法行为均系18个市的人大常委会作出,并未发现较大市的人大行使立法权的案例。

(二)法所反映的社会关系和社会秩序是以物质生活条件为基础的

立法虽然要体现一定的意志,“但立法的基础不是意志和权力而是社会物质生活条件”,“立法不过是表明和记载物质生活条件的活动而已。”[9]因此,是否立法、立什么法、何时立法虽然受到立法者、立法规划、立法计划等诸多因素的影响,但立法者“必须把经济上和社会上的要求与立法活动联系起来,制定出反映人民意志和愿望的法律”[10]。在此意义上,立法内容不仅是立法者主观选择的结果,更是立法愿望、立法需求的表达,通过对立法这个中介的分析,可以将抽象的立法需求的内容具体化。“在正常的状态下,法规数量与立法需求基本是正相关关系,在某一领域制定的法规越多,则说明该领域对立法的需求越强烈”,[11]据此我们可以将立法频次作为立法需求的代理变量,通过对立法数量与主要社会经济数据关系的分析,探寻不同立法需求所根植的社会经济条件。基于这一思路,本文首先根据每项立法的内容对各法规进行分类,然后统计每届人大常委会各类立法的频次,并以之作为观察立法需求的代理变量。

尽管设区的市的人民代表大会每届任期5年,但实践中与之相关的各市常委会任期并不完全一致,每届时间起点和届数计算差异也很大,为消除各届人大常委会任期长短对立法的影响,立法频次数值均换算为每届人大常委会届内年平均数录入,公式是:届立法总次数÷任期年数。

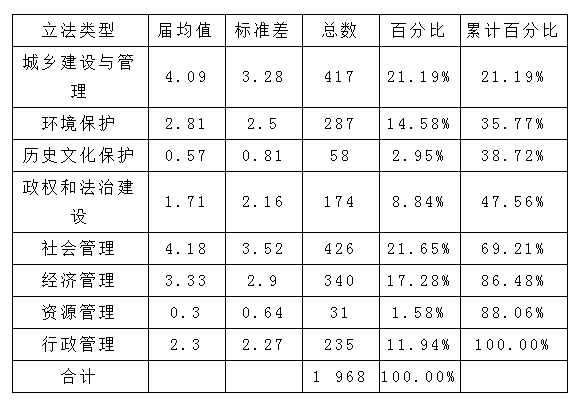

对地方立法的类型化主要依托立法内容进行,既有研究成果对地方立法的内容划分有诸多观点,划分类型较少者(如俞荣根教授)参照国家法律分类的路径,分为宪法类、经济类、行政类、社会类等4类;[12]划分类型较多者(如程庆栋博士)分为城乡规划与建设、房地产开发建设管理、市政公用与环卫事项、交通运输、环境保护、历史文化保护、城市人口管理、社会治安管理、社会公共事业管理、劳动与社会保障、其他社会事务、公共经济管理、法治建设和其他等14类。[13]类型化作为一种思考形式,目的在于“由有关的具体事物中区分出一般的特征、关系及比例”,以弥补“一般概念及其逻辑体系不足以掌握某生活现象或意义脉络的多样表现形态”之不足,因此类型应当“处于个别直观及具体的掌握与‘抽象概念’两者之间”[14]。即过多的类型划分降低了对具体事物的抽象程度和类型化思维的功能,反而不利于深化相关对象的认识,同时也增加了类型之间交叉的可能。结合《立法法》第72条对设区市的立法权限的列举和各市立法的具体情况,本文在扩展俞荣根教授四种基本类型的基础上,将18个市的立法分为城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、政权和法治建设、社会管理、经济管理、资源管理和行政事务等8类,其中城乡建设与管理包括城乡规划、城乡公共基础设施建设等内容。根据这一分类,通过逐一辨识各立法所涉内容,[15]18个市合计1 932次立法的类型如表1所示。

表1 立法类型及其描述

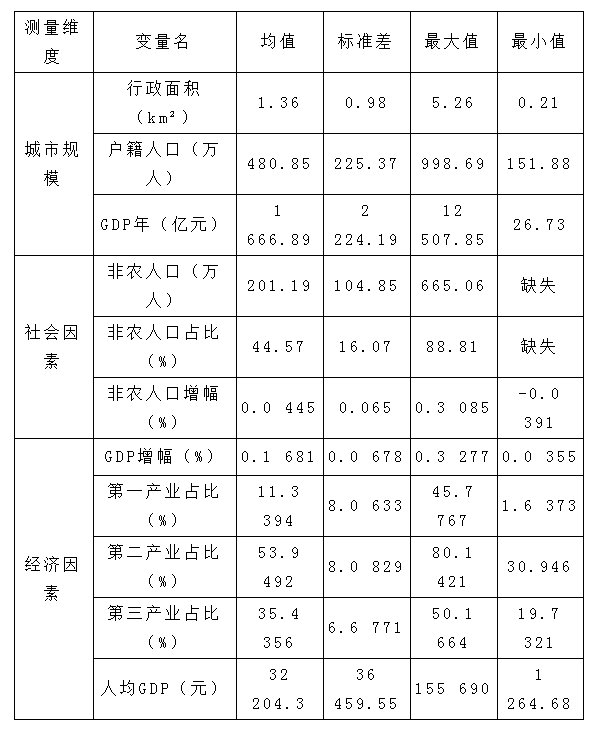

本文根据《中国城市统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、18个城市及所属省份的统计年鉴提供的数据,[16]从城市规模、社会因素和经济因素三个维度引入11个解释变量测量各城市的社会经济因素。一是以行政规划面积、年末户籍总人口数和GDP等三个变量,从行政面积(km²)、户籍人口(万人)和GDP年(亿元)三个角度测量城市规模。二是社会因素方面,基于我国户籍制度造成的“农业人口”和“非农业人口”二元结构,非农人口数量及其增长被视为城市社会发展的主要标志,城市非农人口对总人口占比是测量城镇化水平的主要统计量。因此,我们以人口结构作为影响地方立法的主要社会因素,并根据《中国人口统计年鉴》所载公安部提供的户籍数据,分别以非农人口增幅(%)、非农人口(万人)、非农人口占比(%)三个角度测量城市发展速度、发展水平和户籍人口结构。[17]三是经济因素方面,主要依托各城市的统计数据,以GDP增幅、人均GDP和三大产业GDP占比等三个变量测量城市经济发展速度、发展水平和经济结构。[18]表2是自变量和控制变量的统计描述。

表2 因变量及其描述

三、实证分析:地方立法需求与社会经济变迁的关系

(一)立法需求及其影响因素的回归分析

“要理解立法就必须理解它所依赖的物质生活条件和它与该物质生活条件的联系”,[19]因此,对立法需求的研究不仅要分析其内容构成,更需要分析需求与社会经济因素之间的关系结构,从而判断通过立法表达出来的立法需求是否确实根源于社会经济生活。为此,我们以8种立法类型的立法次数作为自变量,通过回归分析法探索建立该些自变量与社会经济诸自变量之间的统计模型。

由于表2的自变量数目较多且存在多重共线性,不能直接进行线性回归分析,同时为尽可能地保持模型的完整性,避免简单剔除变量造成的信息遗漏,我们首先采用运用因子分析法,从各解释变量中通过提取公因子重新组合成不相关的新自变量,并选取新因子中提取特征值大于1、累积可解释原有变量85.071%总方差的5个因子作为分析的主因子。然后采用方差最大正交旋转法对初始因子进行旋转,使因子载荷矩阵系数在0和1间分化,确保以尽可能少的因子载荷较高的变量信息,从而清晰展现主因子对测试变量的载荷。为便于表达,将该5个因子分别编码为F1、F2、F3、F4和F5,表3是旋转后的因子载荷矩阵。

表3 旋转成分矩阵

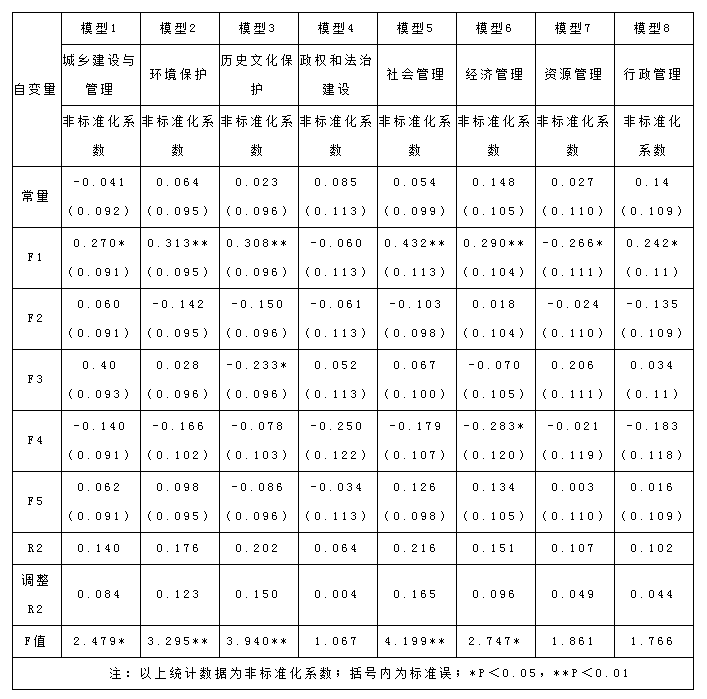

经旋转处理后的5个因子呈现出相互独立的状态且分别反映了可能影响被解释变量的多个变量的信息,因此可以将该些主要因子用于回归分析,得到的分析结果详见表4。

表4 立法类型及其影响因素主成分回归分析模型

根据上表所含模型信息可以看出,运用5个因子的线性综合值来解释每届人大常委会针对“城乡建设与管理”、“环境保护”、“历史文化保护”、“社会管理”和“经济管理”等事项的立法数年均值(标准得分)在总体上具有显著效果(p<0.05)。调整R2分别为0.084、0.123、0.150、0.165和0.096,根据科恩的效应判断规则,该效应在社会科学研究领域大致处于中等,[20]考虑到立法现象干扰因素的复杂多样性,这一效应能够满足研究要求。在因变量为城乡建设与管理类、环境保护类、历史文化保护类、社会管理类和经济管理类模型中,因子F1的回归系数均具有显著性,因子F3的回归系数在因变量为历史文化保护类模型中具有显著性,因子F4的回归系数在因变量为经济管理类模型中具有显著性。

根据表4所示模型4、模型7和模型8,5个因子的综合线性值对政权和法治建设、资源管理、行政管理等三类立法与5个因子所载荷的城市规模、社会因素和经济因素等变量信息的线性统计关系缺乏显著性(p>0.05),表明这些类型的立法需求难以从这三个维度获得解释,该些立法可能是由于其他因素激励所致。

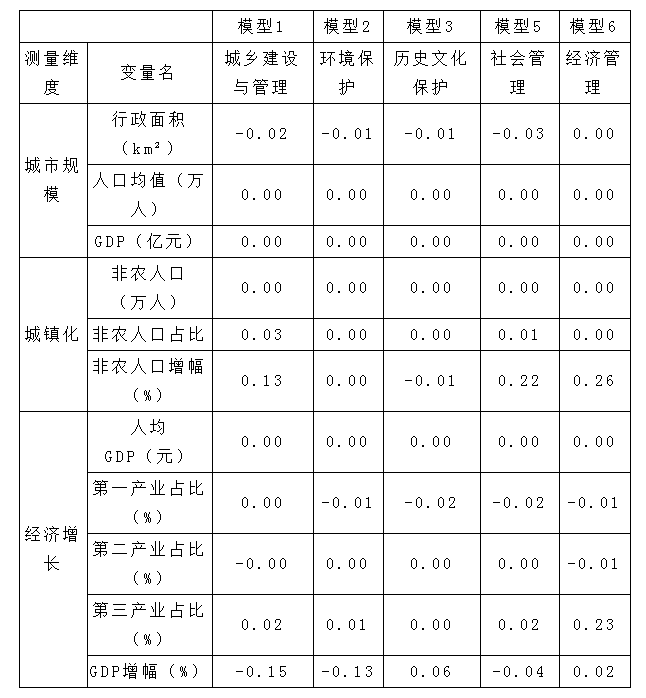

在表4模型的基础上,删除模型1、模型2、模型3、模型5和模型6中回归系数里缺乏显著性的因子,将表4中F1、F4和F5所荷载的原变量信息代入这5个模型,并从标准化得分中还原出解释变量和被解释变量的原值,形成表5所示以原变量直接进入的模型。

表5 立法需求及其影响因素原变量回归模型

根据表5可以看出,18个市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、社会管理和经济管理等五个方面的立法与各主要经济社会因素之间具有如下关系。

第一,该五个方面的立法总体上与城市规模缺乏统计意义上的关联。相反,行政面积年均值与立法需求甚至呈现弱负相关。但在控制其他变量的情况下,GDP、城市规划面积和城市户籍人口等变量并不能对立法需求的增长作出解释,这表明城市规模大小并不能作为解释立法需求强弱的依据。

第二,对城乡建设与管理类立法而言,非农人口增长和第三产业的占比增加是刺激此类立法的重要因素。由模型1可以看出,非农人口占比和增幅均是促进城乡建设与管理类立法的重要因素,其中非农人口增幅的效应最为显著,在控制其他变量的情况下,非农人口增幅提高一个百分点,在解释意义上将增加0.13次立法行为。经济因素方面,以GDP增幅表征的经济数量增长会显著抑制该些城市城乡建设与管理类立法,在解释意义上,GDP增幅提高一个百分点,将减少0.15次立法;而以产业结构测量的经济结构变化,则对此类立法有微弱的差异化影响,其中第一产业占比会减少立法次数,第二产业占比对立法没有显著影响,第三产业占比则与此类立法具有密切联系。

第三,环境保护类立法与非农人口相关变量缺乏显著关联性,但与经济增长速度和产业结构相关。GDP增幅则会显著降低此类立法次数,任期内年均GDP增幅提高一个百分点,年均环境类立法将减少0.15次;从产业结构上看,第二产业占比与此类立法呈微弱负相关关系,第三产业占比与此类立法呈微弱正相关关系。这一结果表明,从整体上看,经济增长和户籍人口结构均不足以成为激励立法的积极因素。

第四,历史文化保护类立法需求的强弱仅能从非农人口增幅、第一产业占比和GDP增幅中获得微弱解释。在控制其他变量的情况下,非农人口增幅和第一产业占比两个变量与此类立法数量间呈负相关关系,而GDP增幅则与之呈正相关关系。

第五,社会管理类立法方面,模型5表明非农人口占比、非农人口增幅和第三产业占比与此类立法数量具有正相关关系。其中非农人口增幅速度对社会管理立法效应最为显著,在控制其他变量的前提下,非农人口增幅(届内年均值)提高一个百分点,此类立法数(届内年均值)增加0.22次,表明社会管理方面的法律需求与非农人口关系非常密切。

第六,经济管理类立法需求方面,非农人口增幅和第三产业占比对经济类立法具有非常积极的影响。模型6显示,在控制其他变量的情况下,非农人口增幅(届内年均值)提高一个百分点,经济类立法数(届内年均值)增加0.26次,而第三产业占比提高一个百分点,经济类立法数增加0.23次。此外,GDP的增幅对经济类立法数也有微弱的积极影响。

(二)面对城镇化产生的压力,较大市的立法者必然主动进行立法回应

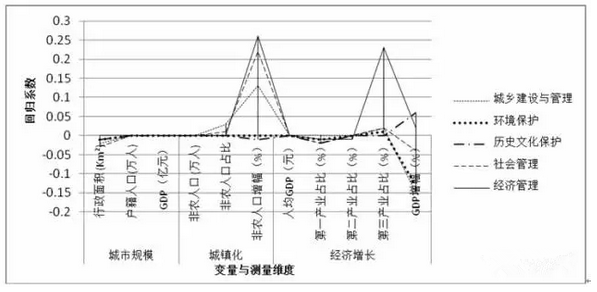

以上关于各类型立法与各变量之间的关系可简要如图1所示。

图1 立法类型与各变量关系图

由图1可以看出,各变量对立法的影响在总体上形成了两个高峰,第一个高峰由非农人口占比、非农人口增幅两个变量对城乡建设与管理、社会管理与经济管理三类立法的正向影响构成,第二个高峰由第三产业占比对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、社会管理和经济管理五类立法的正向影响组成。假定立法数量多少是立法需求强弱的反映,则可以认为,18个市的立法需求主要是由于非农人口占比、非农人口增幅和第三产业占比等三个因素带来的。这三个变量的增加之所以激发较强的立法需求,是因为这三个因素的增长与城镇化密切相关或者说是城镇化的主要内容,而城镇化带来的城市治理压力催生了制度和秩序需求。

首先,非农人口增长和第三产业占比均是影响城镇化的主要因素。“城镇化是指农村人口转化为城镇人口、城镇数量和规模不断扩大的过程” ,[21]农业原初就业水平、农业向非农产业转变两个因素共同影响特定地区的城镇化水平,[22]非农劳动力比重会对城镇化产生积极影响。[23]第三产业发展已成为推动中国城镇化发展的主要动力。[24]因此,虽然“城市化的根本动力在城市化的初期主要来自工业化,在中后期则主要来自城市服务业的发展与新兴产业的创新”,[25] 但是第三产业就业比重的增加是城镇化提高的原因,[26]城镇化率与第三产业呈显著正相关而与工业产值占GDP 比重相关程度不高。[27]相反,农业化率与城镇化之间呈显著的负相关关系。[28]

其次,城镇化带来的城市治理压力催生了强烈的制度需求。城镇化具有集中性,表现为大量农业人口在短期内向城市集中、城市规模迅速扩大、经济社会活动围绕城市为中心展开,这与以分散的村落为基本居住和活动单位的传统社会形成了鲜明对比。地理范围相对有限的城市集中了大量人口和经济社会活动,必然引发一系列个体难以解决的矛盾和冲突,为确保城市功能的正常运转和市民的正常生活,要求以强制执行力的规则维持基本秩序。

然而,在急剧的城镇化进程中,道德等内生性规则因人口的高度流动性而难以提供这种秩序。组成这些人口和形成这些活动的个体却是非人格的,具有高度流动性,人们自发在城市之间、城市和农村之间流动,形成与集中趋势相对应的另一种城市张力。与此同时,大量集中的城市人口是“异质性”[29]的,人们之间在职业、文化、经济地位和思想意识等方面差异悬殊,城市人口的流动性和差异性极大地增加了形成内生性规则的协商成本,更难以通过声誉机制和重复博弈等机制矫正社会失范行为。在此情况下,以国家暴力保证执行力的法律规则具有道德等机制难以比拟的优势,成为维持秩序、裁决争议和矫正失范行为的主导性规则,法治成为城镇化的题中之义。[30]

最后,面对城镇化产生的制度需求和治理压力,较大市的立法者必然主动或被动地进行立法回应。人是积极的行动者,较大市作为我国近三百个设区的市的典型,是我国城镇化的主力,面对城镇化带来的治理挑战和制度需求,这些城市的治理者必须做出积极回应以确保城市秩序稳定和机能运转正常,而制定地方性法规是回应制度需求的最重要手段。从此视角看,较大市的立法冲动可以认为是对城镇化所生制度和秩序需求的积极回应,也进一步证明了全面赋予设区的市地方立法权具有高度的合理性和强烈的现实需要。

四、建立立法违宪审查制度最终在程序意义上实现对立法权行使的事中和事后控制

“我国是一个法制统一的国家,建设社会主义法治国家,必须始终坚持党的领导,统一实施国家的宪法和法律,同时,建设社会主义法治国家,又离不开地方的具体实践”,[31]这一特殊国情决定了国家立法权具有统一性和不可分割性,只属于全国人大及其常务委员会,[32]地方立法权并非自身固有而是源于中央的委托或授予,[33]地方立法不得违反宪法和上位法是设定和行使地方立法权的基本前提。学者因此认为,我国立法体制应当在保障立法权的统一性和维护地方立法的多样性这两个同样值得追求的极端之间保持一种必要的张力,寻找黄金分割点。[34]《立法法》的修订赋予了设区市的立法权但将权限控制在城乡建设与管理、环境保护和历史文化保护三个方面,是为了实现既适应地方的实际需要,又维护国家法制统一的立法宗旨。那么,这一规定是否能达成其制度预设的目标?

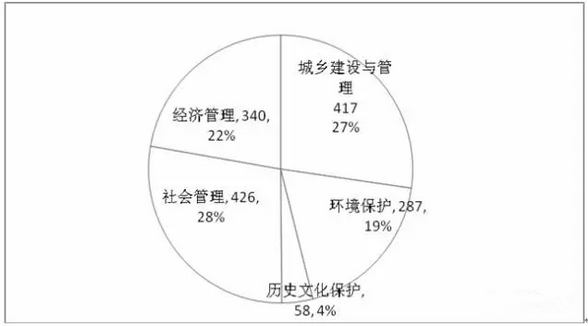

如果立法频次是立法需求的量化表现,则表2的数据在扣除与经济社会因素缺乏统计关联的政权和法治建设、资源管理、行政管理三类立法后,18个市立法需求结构如图2所示:社会管理、城乡建设与管理和经济管理方面的立法需求极其旺盛。从立法表现来看,社会管理类立法频次为426次,超过全部立法的四分之一;城乡建设与管理类立法417次,占比27%;经济管理类位居第三(340次,占比22%),三项合计为1 183次,占比77%。这表明近三十年间这些城市的立法者在这三类法规的制订和修改上耗费了77%的立法资源,足以反映出此类法规对城市的重要意义。相比之下,环境保护和历史文化保护方面的立法需求并不突出,18个市涉及环境保护的立法仅为287次,占比19%;而历史文化保护方面的立法数量更低,18个市近三十年间仅进行了58次立法,表明该类立法并非该些城市立法者所重点关注的对象。

图2 18个市立法需求结构图

从18个市现行有效法规类型构成上看(参见图3),18个市现行有效法规中社会管理类和经济管理类法规的占比仍然居高不下,分别为26%和23%,与通过立法频次反映出来的立法需求基本保持一致,表明即使在具有中国特色社会主义法律体系已经建成的背景下,上位法的日趋完善并未改变该些城市立法需求的基本结构。

图3 18个市现存有效法规结构图

综上分析可见,无论是从立法史的动态角度还是从现存有效法规的静态角度观察,现行《立法法》第72条规定的设区市的立法权限与18个市立法实践所反映出来的立法需求缺口巨大。如图所示,城乡建设与管理、环境保护和历史文化保护方面的立法事项仅占全部立法的50%,因此有一半的立法需求被排除在第72条列举的权限之外。基于18个市与其他设区市之间的高度相似性,可以推断虽然设区市普遍获得了立法权,但其权限范围并不能在根本上满足这些城市的立法需求。《立法法》第72条规定的权限并未实现维护法制统一与满足地方需要之间的平衡,并非“黄金分割点”,指望通过“权限控制”一劳永逸地解决地方立法需求与维护法制统一两者间冲突的想法并不切实际。

首先,立法需求差异化。承前所述,城市立法需求主要源于城镇化背景下的人口和经济结构变迁,因此不仅城市之间的立法需求不同,甚至同一城市在城镇化发展的不同阶段立法需求也存在差异。这种差异化表明,城市治理需要大量的具体信息和地方性的知识进行伺机决策,而这些决策涉及的事项范围很难预先予以规定。

其次,维护法制统一情势化。维护法制统一是高度抽象的政治原则,其具体表现因国内外政治、社会、经济形势不同而具有高度动态性,很难落实到具体的实证法层面予以规定。研究显示在新中国建立后的相当长时期内,中央与地方的关系才用“商量办事”的便宜行事原则较之具体制度更具灵活性和比较优势,更能适应建国后面临的复杂的国际、国内环境。[35]

最后,立法活动情景化。尽管在统计意义上我们可以通过回头看的方式发现立法中的某些规律,但立法活动参与者面临的是立法具体情境,身在此山中而不识庐山真面目,立法带有相当的不确定性,立法参与者很难界定维护法制统一与满足地方立法需求的具体平衡点,因此也就难以预先在立法制度中找出这一平衡点。

显然,立法是一时一地特定情景下多种影响因素交织作用下的产物,很难在事前确定既能满足地方实践需求又能维护法制统一的具体权限范围,因循“权限控制”的路径如同刻舟求剑,以单一静态的权限规定,应对复数变动的立法实践,不仅不能找到兼顾统一性与多样性的黄金分割点,更会大幅度地削弱地方立法在我国改革中的重要价值。众所周知,“地方是法治建设的真正舞台”[36],我国地方立法的重要功能之一即在于及时地将地方改革实践中涉及的新问题、新事项纳入法律调整的范围,从而使“新制度安排在没有获得全国性的合法地位之前,具有局部范围的合法性”[37],进而激发不同地区之间的制度竞争,在全国范围内形成有利于经济发展和社会进步制度的供给市场。[38]然而,《立法法》第72条的权限限制却排除了社会管理和经济管理两项内容,使地方立法激发地方制度竞争的优势大打折扣,也违背了赋予设区市地方立法权的初衷——满足该些城市的实践需求。鉴于事前防御的“权限控制”非但不能实现维护法制统一兼顾地方需求的目标,反而有害于赋予设区市立法权的初衷并阻却了地方立法功能的实现,因此有必要改弦易张,采纳事中、事后监督的“行权控制”模式。设立或者赋权专门审查机关在个案中以裁决形式维护法制统一与满足地方立法需求之间的动态个案平衡,从而既给予地方实践创新的空间,也确保地方立法权的行使不会背离其初衷。

对地方立法权的司法审查机制的优势和作用,学者已有大量研究。[39]然而,由于我国迟迟未能建立违宪审查机制,2015年《立法法》的修订仍然采纳权限控制模式以实现对地方权力的约束。然不积跬步无以至千里,与其牺牲设区市的合理立法需求以迁就现实,不如逐步实验建立立法违宪审查制度,最终在程序意义上实现对立法权行使的事中和事后控制。在个案中追求维护宪法权威、保证法制统一和满足地方实践需求之间的动态平衡。从域外立法经验来看,在疆域广阔、民族众多、经济社会发展不平衡的国家,欲理顺中央与地方之间的宪法关系,舍此别无捷径可求。[40]

五、结语

基于立法与需求成正比,需求越旺盛、立法越频繁的假定,本文以不同类型立法的次数作为立法需求的代理变量,通过对18个较大市的人大常委会合计1 932次立法的实证分析发现,城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、社会管理和经济管理等五个方面的立法需求与城镇化背景下的人口结构和经济结构变迁具有较高的相关性,具有较强的社会经济基础。《立法法》第72条关于立法权限的规定使近一半的立法需求不能通过对设区市的自身立法予以满足。因此,预防立法权的滥用和保障国家法制统一不应当主要依靠“权限控制”模式进行前端防御,而应当逐步建立立法违宪审查机制,通过“行权控制”来实现统一性与多样性的动态平衡,既给予地方实践创新的空间,也确保地方立法权的行使不会背离其初衷。

(作者单位:四川省社会科学院。本文系国家社科基金西部项目“设区的市地方立法体制研究”(项目批准号:16XFX004)及中共四川省委宣传部重大项目、四川省社会科学院重大课题“地方立法的实证研究”(项目批准号:16XW16)的阶段性成果。)

注释:

[1]参见中国人大网:《关于〈中华人民共和国立法法修正案(草案)〉的说明》, http://www.npc.gov.cn/npc/lfzt/2014/2014-08/31/content_1876776.htm,2016年4月16日访问。

[2] 向立力:《地方立法发展的权限困境与出路试探》,《政治与法律》2015年第1期。

[3] 郭思源:《论设区的市立法权范围——兼评〈立法法〉修正案第31条》,《研究生法学》2015年第3期。

[4] 参见程庆栋:《论设区的市的立法权: 权限范围与权力行使》,《政治与法律》2015 年第8期。

[5] 同前注〔2〕,向立力文。

[6] 周旺生:《立法学》,法律出版社2009年版,第37页。

[7] “较大的市”这一特殊概念是为了解决地级市立法权而于1982年创设,非省会设区的市一旦被认定为“较大的市”,就拥有了地方立法权。除省会城市外,国务院先后分四次共批准了19个较大的市,它们分别是:吉林市、大连市、唐山市、大同市、包头市、邯郸市、鞍山市、本溪市、抚顺市、齐齐哈尔市、青岛市、无锡市、淮南市、洛阳市、宁波市、淄博市、苏州市、徐州市和重庆市,其中重庆市1997年升级为直辖市。

[8] 分别是:城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、政权和法治建设、资源管理、行政管理、社会管理和经济管理。

[9] 同前注〔6〕,周旺生书,第36~37页。

[10] [美]约翰•亨利•梅利曼:《大陆法系》,顾培东、禄正平译,法律出版社1984年版,第94页。

[11] 同前注〔4〕,程庆栋文。

[12] 参见俞荣根:《不同类型地方性法规立法后评估指标体系研究》,《现代法学》2013年第5期。

[13] 同前注〔4〕,程庆栋文。

[14] [德]卡尔•拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第337~338页。

[15] 本次《立法法》修订,设区的市的立法权限范围的表述历经三次变化,一审稿中的表述是 “城市建设、市容卫生、环境保护等城市管理方面的事项”,从该表述的语句逻辑结构上看,“城市建设、市容卫生、环境保护”是“城市管理”具体内容的进一步划分,“城市管理”是上位概念;二审稿中的表述是“城市建设、城市管理、环境保护等方面的事项”,“城市管理”、“城市建设”和“环境保护”三者间为并列关系;生效文本中的表述为“城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项”,将城市管理和建设合并,增加了历史文化保护的内容。考虑到地方立法针对事项的复杂性,某一法规的内容不可能完全对应或局限于某一具体事项,因此本文的分类并不能完全消除类型之间的交叉重叠,也不主张能够穷尽对所有法规的区分。

[16] 在数据的使用方面,本文优先采纳《中国城市统计年鉴》 和《中国人口统计年鉴》的数据,如有阙如才使用省年鉴中的数据,省数据缺失时则使用各市年鉴的数据,以求最大限度地保证数据的客观性和真实性,各变量值在原始数据基础上换算成年均值录入。

[17] 《中国人口统计年鉴》中的各地区非农业人口、农业人口为公安部的户籍数据,各地区市非农业人口、农业人口是指市区与县级市的非农业人口、农业人口,不包括市辖县的数据。

[18] 以三大产业GDP占比和非农人口占比测量经济和社会结构显然有以偏概全之嫌,但考虑到很难找到一个综合性指标用以综合界定经济结构且产业结构属于经济结构的主要内容之一,因此以之表征经济结构仍具有相当的合理性。

[19] 同前注〔6〕,周旺生书,第37页。

[20] See Cohen J., Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1988, p.413.

[21] 何平、倪苹:《中国城镇化质量研究》,《统计研究》2013年第6期。

[22] See Michaels G., Rauch F., Redding S. J. Urbanization and Structural Transformation, The Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(2):536.

[23] See Pandey S. M., Nature and Determinants of Urbanization in a Developing Economy: The Case of India, Economic Development and Cultural Change, 1977, 25(2):268.

[24] 参见蒋伟:《中国省域城市化水平影响因素的空间计量分析》,《经济地理》2009年第4期。

[25] 赵新平、周一星:《改革以来中国城市化道路及城市化理论研究述评》,《中国社会科学》2002年第2期。

[26] 参见孙晓华、柴玲玲:《产业结构与城市化交互关系的实证检验》,《大连理工大学学报》2012年第2期。

[27] 参见师应来:《影响我国城市化进程的因素分析》,《统计与决策》2006年第10期。

[28] 参见苏素、贺娅萍:《经济高速发展中的城镇化影响因素》,《财经科学》2011年第11期。

[29] 何柏生、潘丽华:《城市化与现代法治》,《社会科学战线》2005年第4期。

[30] 参见栾爽:《中国城市化进程中城市立法若干问题思考》,《政治与法律》2011年第5期。

[31] 习近平:《干在实处,走在前列———推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社2014年版,第362页。

[32] 参见蔡定剑:《中国人民代表大会制度》,法律出版社2005年版,第263~第264页。

[33] 参见汪永清:《中国立法的基本理论和制度》,中国法制出版社1998年版,第221页。

[34] 参见朱苏力:《当代中国的中央与地方分权——重读毛泽东〈论十大关系〉第五节》,《中国社会科学》2004年第2期。

[35] 朱苏力教授对此有较为详细分析,参见前注〔34〕,朱苏力文。

[36] 葛洪义:《我国地方法制研究中的若干问题》,《中国检察官》2011年第 9期。

[37] 胡建淼:《公权力研究》,浙江大学出版社2005年版,第105页。

[38] 参见张千帆:《国家主权与地方自治》,中国民主法制出版社2012年版,第45页。

[39] 参见季卫东:《宪政新论——全球化时代的法与社会变迁》,北京大学出版社2005年版,第136~181页。

[40] 参见张千帆:《流浪乞讨与管制——从贫困救助看中央与地方权限的界定》,《法学研究》2004年第3期。

原文标题:地方立法需求与社会经济变迁——兼论设区的市立法权限范围

原文来源:法学月刊杂志社

立法研究

立法研究

在线客服

在线客服 服务热线

服务热线 关注我们

关注我们

top

top