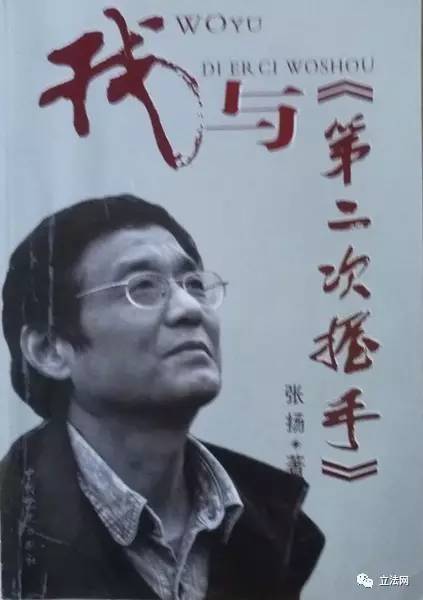

报告文学连载:张扬与《第二次握手》罪案始末(5)

发布时间:2017-08-16 作者: 张扬

知青们向我讲述我写的《归来》

点击可观看视频

这段视频来自作者故乡河南省长葛市宣传部制作的专题电视片。

张扬在接受记者专访时深情地说:“没有邓小平,就没有科学的春天,也没有自己现在的自由和幸福!”

出狱后我回到大围山区,回到生产队,回到我那座东倒西歪的土砖屋内。

周围的一切没有什么变化。那是一个停滞的时代,除“阶级斗争”的由头和手法不断翻新外,其他一切原封不动。算得上有点变化的也许是当年带人抓我的那位刘某。

在我当“犯人”的近三年中他当上了新郎,妻子是一个来自湘潭的女知青。然而国家干部特别是公安人员不得与出身不好者结婚,而绝大多数知青出身不好,那位女知青也出身不好。

“组织上”(实即公社周主任)不准刘跟那个出身不好的女知青结婚,他不听,听说还有些什么事得罪了周主任,于是被免去公安特派员职务,在公社机关打杂。

我所在的农村一切依旧:女知青急遽减少,都嫁人去了;男知青还“残留”着一些。

他们来看望我,送给我木炭、木柴、蜂蜜、大米、食油和钱。知青组的一些生产、生活用具被某些社员搬走了,我得一件件讨回来。

社员们一般都还通情达理,也有个别例外,譬如那位后来的黄队长,他和老婆就一起跑上门来骂娘,骂我是“劳改犯”。

三年牢狱生涯后,我极度苍白,羸弱,形销骨立,很容易感冒咳嗽,稍事活动便气喘吁吁。

伙伴们割了肉,打了酒,偷来鸡鸭狗,用同样是偷来的坑木劈成柴,在我的一间土砖屋里烧起火,把那些各种各样的肉大块大块地切了,统统倒在一口大锅中,拌上白酒桂皮八角老姜辣椒用茶油翻炒,然后咕嘟咕嘟地炖煮。他们说要帮我补充营养,恢复元气。

古怪而刺鼻的香气在土砖屋内外弥漫,桔红色的火光忽闪忽闪地照亮一张张黝黑的或古铜色的脸,像是回到了蒙昧时代……

社员们习惯于夜间早睡。知青们的这类场合他们更是从不沾边。我们大块吃肉大碗喝酒,海阔天空瞎聊神侃,醉了之后就大叫大骂大唱大哭,直到东方既白,才东倒西歪地睡去,一张单人木床上往往挤着躺三、四个人。

我们那里的知青,文化素质普遍较低,我就算“高级知识分子”了。他们敬重我的“博学”,我也喜欢他们的粗犷质朴。

这种海盗似的聚会,过去似乎尚未有过。时至今日,下乡七、八年了,有些甚至八、九年了,能回城的都回城了,剩下的都是没有希望的,才导致这种心态、这种气氛和这种场面。

我倒是喜欢这种场面。我与世隔绝了三年,连长沙的亲人们是死是活都不知道;也不知道其他许多事情,例如林彪事件的详情。我出狱好几天后仍然以为林彪只是“出事”了,并不知道他已经死去。人们认为是太普通的事,所以没人向我提起。

于是,知青聚会便成了我获知“信息”的机会。譬如一个姓洪的知青说在长沙街头曾遇见过我姨母,这使我知悉姨母还活着;又因为姨母几乎从不上街,除非来看我母亲,这又使我猜想母亲也还活着,并且仍在长沙……

知青们特别爱讲故事。出自他们嘴巴的故事多是无聊粗俗的,但偶尔也有文雅的和颇具吸引力的。有些是过去三年中社会生活中的故事,有些是从海外电台广播中听来的,还有各种各样的民谣和顺口溜,以及来自篇名叫作《一双绣花鞋》《少女的心》或《曼娜的回忆》之类的手抄本。

我仔细倾听,对什么都感到新鲜有趣,因为都是我“闻所未闻”的事。

有的故事一听就知道是胡编乱造,而且手法低劣。如《梅花党》,出自一个“手抄本”,把李宗仁夫人郭德洁和刘少奇夫人王光美都说成特务组织“梅花党”成员,两个女人怎样都戴着梅花戒指,怎样用暗号接头等等,简直是一派胡言!

看来,“手抄本”作者也很有“路线斗争觉悟”,很会看风使舵、落井下石和栽赃诬陷……

“1959年秋天,在北京……”

一天夜里,一个姓杜的知青也讲开了。他好像只读过小学吧,五大三粗,曾经以打架斗殴闻名,1967年带枪参加武斗,负过重伤,肠子都流了出来。据说手术时一刀下去,“精肉”竟达几寸厚,使医生们惊叹不已。伤愈后他元气大伤,远不如过去那么健壮;他回到农村,以“伤员”自居,从不出工干活,每日东游西荡——他能讲出什么来呢?

“那天下午,黄昏,在前门大街一条小巷口外,开来一辆小轿车。车停住了。一个白头发的教授推开车门,提着一口皮箱下了车。他叫苏冠兰……”

历来粗里粗气的杜某讲着这故事,居然轻言细语起来。他描声绘色,神态和动作都很柔和,好像他就是那位教授,刚跨下轿车,正在随意环顾四周……

“你在说什么?”我吃一惊。

天哪,苏冠兰不是《归来》中男主人公的名字吗?而他娓娓讲述的,正是小说的开头……

“什么‘什么’?”杜某瞥瞥我。他津津有味,进入了“角色”,不高兴我打断他的话头。

“你刚才说的什么教授……”

“不是说了吗,他叫苏冠兰!”

“好,好,你往下说,往下说,我听着,听着——”我摇摇头,又连连点头。

他接着往下说,往下说,直至深夜,直至终于说完。说完之后,他抱着双膝,沉默不浯,好像仍然沉浸在他刚才营造的气氛中,不可自拔。

他没有多少文化,也不擅长讲故事,特别是发生在一群科学家之中的这种故事;但我听得出,他咯咯巴巴,居然把故事讲完了,而且讲得还算完整,没有重大遗漏。

我环顾四周,大家都一直在倾听,听得很入神。听完之后,大家也都不说话,好像仍然沉浸在故事的意境中。

篝火已经灭了,但余烬仍然很旺,忽闪忽闪,照亮了一张张严肃、沉默、凝重的脸,俨如一尊尊烧红烧透了的铸铁雕像;而在当年号称“知青”的这个群体中,几乎是没有过这种神情的……

终于,大家七嘴八舌,议论起来。

“我听过这个故事……”有人说。

“我不是听过,而是看过,一个手抄本,叫作《归国》……”另一个人说。

“对,我也听说了,是叫《归国》。”

“我是在江西搞副业时读到的,故事没区别,但书名叫作《氢弹之母》……”

“我读的那本叫《一代天骄》!”

“好多人都知道这故事,听说写的是真事……”

“是一个美国人写的!”

“不,是一个香港人写的,他六十多岁了……”

“不,不是美国人也不是香港人写的,是个高干子弟写的,他了解内情。”

“这不是小说,是一位科学家的自传。他就是书中那位苏冠兰!”

……

只有我保持沉默。但其实我最“投入”,神经一直绷得紧紧的,心脏咚咚乱跳,呼吸急促。我认真倾听,唯恐漏掉片言只字。

我已经意识到,眼前的一切关系到我今后的命运。

又过了几天,我准确得知亲人们都还活着,都在长沙,并且都还住在柑子园。1973年1月上旬,我动身回长沙。

林彪事件的影响之一,是“阶级斗争”的弦绷得不那么紧了,形势宽松了一些,人们能够喘喘气了。母亲和继父都“解放”了,继续上班;三年前受我连累的朋友们,也都恢复了原来的生活状态。

但所有这些都是暂时的,都是表象。“文化大革命”仍被肯定,被坚持,仍在继续;“阶级斗争”之剑仍然高悬在中国人头顶上。

林彪集团虽然毁灭了,江青、张春桥一伙却更加猖狂了!从某种意义上讲,他们比林彪集团更坏,更加危险和可怕;只要他们一伙还在台上,中国就没有前途,没有希望……

母亲精神压抑,继父的“管制”仍未解除。弟弟高大英俊,但因有这么一位父亲,每次招工都落空,长期在城里挑矿砂做苦工维持生活;妹妹聪明好学,也受家庭影响辍学在家。祖母更老了,快九十岁了,天天卧床不起……

这样的家庭,毫无乐趣和幸福,只有苦闷和抑郁。我只要亲眼看到家人们都还活着就够了,想尽早回大围山去。动身之前我把弟弟拉到一旁轻声问:

“三年前我被捕后,曾经要你去陈富强家——那部书稿,后来怎么样了?”

“哦,这个,当时,我没有毁掉……” 。

“果然!”我想。

“我看了一遍,觉得,觉得没有什么嘛!”弟弟有点口吃起来,“于是,我借给了同学,同学又借给了别人,传来传去,好像传到沅江,在那里的知青中流传,往后再也收不回来了——怎么啦?”

“传到了沅江?”我瞥了弟弟一眼,“哼,恐怕已经传遍了全中国!”

“那,那会怎么样呢?”

“我也不知道会怎么样,走着瞧吧!”

原文来源:立法网微信公众号

(立法网摘编)

立法文化

立法文化

在线客服

在线客服 服务热线

服务热线 关注我们

关注我们

top

top