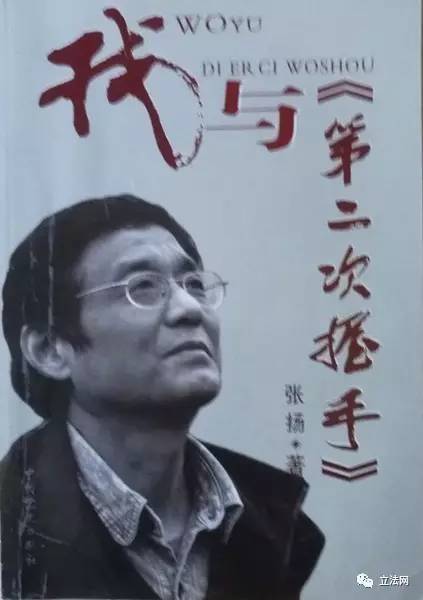

报告文学连载:张扬与《第二次握手》罪案始末(7)

发布时间:2017-08-21 作者: 张扬

《第二次握手》不是我的处女作

点击可观看视频

这段视频来自作者故乡河南省长葛市宣传部制作的专题电视片。

张扬在接受记者专访时深情地说:“没有邓小平,就没有科学的春天,也没有自己现在的自由和幸福!”

我三岁在南京开始学认字,四岁时已能认四、五百字。五岁发蒙,读小学一年级。

我自幼酷爱读书,家中的书凡能读懂或勉强能读懂的都读了,包括长辈的专业书刊;除了读书,还读报纸杂志,能弄到手的有文字的东西都读。

我六、七岁时母亲患了重病,腹中长了个几十斤重的巨型肿瘤,医生都说没治了,母亲将我“托孤”给姨母和姨父。这样,我于1952年到广西南宁随姨母和姨父生活。他们待我很好。

姨父极爱买书藏书,我把他那些书都读完了,八岁时就读了八部长篇,其中有周立波的《暴风骤雨》、丁玲的《太阳照在桑干河上》、沈雁冰译大仲马的《续侠隐记》(即《三个火枪手》),还有《牛虻》、《钢铁是怎样炼成的》、《古丽雅的道路》、《油船德宾特号》等等;此外,还有一些中短篇小说译本和瞿秋白译的高尔基文集。

湖南湘雅医学院与北京协和医学院几乎齐名,都是美国人创办的,五十年代初期还“残留”着一些美国医师和教授。舅舅与他们之中很多人原是熟人或朋友,从南京拍电报请求他们尽力救治我母亲;他们也果真创造了奇迹,在返回美国前成功地为我母亲切除了肿瘤。于是,1954年我十岁时回到长沙。

长沙家中有继父1949年之前购置的许多鲁迅著作。那些书装帧很差,全是繁体宇,直排本,又全无注解,几乎没法读懂;我却抱着硬读,渐渐竟也读懂了。

两年后,我十二岁高小毕业时,对鲁迅及其作品(主要是杂文)已经十分熟悉了,思想性格上也深受影响。十岁至十五岁(高小和初中)期间,我还几乎读遍了当时能找到的古今中外所有文学名著。

与此同时,我也喜爱并通读了不少中国古典诗词,还学着写了一些旧体诗词,十八岁时甚至还自编了一个集子,算了算居然也有一二百首。但自己觉得写的不好,又因“阶级斗争”越搞越厉害,终于一把火烧了。

回忆起来,我最喜爱的古代诗人是杜甫,因为他忧国忧民,不愧“诗史”、“诗圣”;其次是李商隐,他的作品写得很美,而文学作品就该美嘛!此外,他的身世也令我同情。

还有王维、孟浩然和韦应物,我喜欢他们作品中的淡泊;我后来的为人比较超脱,对很多号称文人作家者所热衷的升官获奖拉帮结伙相互吹捧等“中国特色”的文坛风气不感兴趣,此为原因之一。

我不仅爱读,还爱写,也比较能写。从读小学起,我的作文在班上乃至在全校总是名列前茅。

后来有论者称《第二次握手》是我的“处女作”,不对。1979年秋我加入中国作家协会时,登记表上有一栏“处女作什么时间发表在何种报刊上,何种体裁,当时年龄”。我填写:“处女作《婚礼》,散文,发表于1961年10月26日《长沙晚报》,笔名周豫,当时17岁。”

像每个作者一样,我对自己处女作的发表时间永远不会忘怀!至于笔名“周豫”,是因为母亲姓周,“豫”是我的故乡河南。取这样的笔名,多少受鲁迅一点影响。但自《婚礼》发表后,我就不再投稿因而也不再发表作品了。

我仍然喜欢写作,经常写作,但知道写的东西不合时宜,因此不投稿,只是写给自己看,给身边要好的朋友、同学看。好在自六十年代前期开始,在中国辽阔的大地上“阶级斗争”的弦越绷越紧,人们的精神生活越来越窒息,值得一读的文艺作品越来越少,几近绝迹;于是,我写的“个人文学”就有了“市场”。

1963年2月我从北京回到长沙后,以舅舅的爱情悲剧为题材写的短篇小说《浪花》,约一万五千字,就是这样的“个人文学”。它是我以后的“成名作”《第二次握手》的雏形。

写作《浪花》时,我的实足年龄是十八岁。我记得,《浪花》是用一支蓝色圆珠笔写在一本红格稿纸上的。

当时的中国电影像中国的其他文艺作品乃至中国的其他许多东西一样,十分无聊;那前后放映了一部国产故事片《生活的浪花》,还有一部叫《青春的脚步》——光看这种概念化程式化的片名就知道多没意思了!

我借用《生活的浪花》片名的最后二字,作为自己新作的篇名,意谓作品中叙述的悲剧是一件小事,像“浪花”般稍纵即逝……

确实是一个悲剧:女主人公不远万里回国了,却看到男主人公已有家室;她痛苦地离开了北京,去南疆的高山站工作,决心不再回来,临走前写了一封诀别信。男主人公在化学实验室里读完信后,抑制住同样强烈的痛苦,将信在酒精灯上烧了,化作缕缕轻烟……

然而,我笔下的悲剧似乎并非小事,也并没像“浪花”般稍纵即逝。相反,它激起阵阵回声,造成很大反响。

我给初中时代的班主任、语文教师粟翼政和学画时的老师左中灿以及其他几个同学、朋友看,不料他们大受感动。我又寄给当时在湘阴师范进修的农村小学教师徐鸣皋看,他本是教语文的,喜欢写些小文章,看后爱不释手,又在同学中传阅;他很兴奋地在来信中谈到《浪花》在同学们之中引起轰动的情形……

这使我受到鼓励。当时,形势愈来愈“左”,文艺作品越来越没法看;知识分子形象从文艺作品中绝迹了,银幕舞台小说上清一色“工农兵”,而且是现实生活中从没见过也不可能见到的那种虚假的、“高大全式”的“工农兵”。

而报纸则在天天教导人们说,这就是文艺的方向,这就是人民群众的需要。现在我知道了,不对!我这种写法,我写的这种生活悲剧,我笔下这样清一色的知识分子(而且几乎全部是科学家),我“炮制”的这种“纯粹的资产阶级和小资产阶级货色”(我知道这是必然扣在我头上的帽子中的一顶,而且是最客气的一顶),读者们是真心和热烈地欢迎的!

究其原因,是它写了感情,写了人性;而但凡是正常的人,谁没有感情,谁没有人性呢?此外,我认为一个极其重要的原因是,它反映了人们对科学家的崇敬,对科学知识的渴望和由此而来的对知识分子的理解和尊重。

自1949年以来,一直不停地宣扬知识分子的动摇性、妥协性和两面性,说是对知识分子要“团结、教育、改造”,要对他们的知识采取“赎买政策”,把他们视为资产阶级和帝国主义的附属物,骨子里从来是怀疑他们,猜忌他们,不信任他们。

到后来,不但对老一辈知识分子不放心,对“无产阶级自己培养的知识分子”也不放心了,动辄斥之为“修正主义苗子”,大概因为他们的知识归根到底还是从老一辈知识分子那里学到的吧!

总之,知识成了“反动”的共生物,成了对政权的威胁——这样一来,这种政权本身的性质就有了问题。为什么如此顽固地排斥知识和敌视文明呢?

当时的我虽然还很年轻,但已经看出了决策者的矛盾处境:既不能没有知识和知识分子,又时时处处提防知识和知识分子。现实生活中如此,文艺作品中也是如此。

那么,这种态度,这种政策,这种“阶级分析”,或曰这种政治权术,符合人民群众的真实意愿吗?我看出来了:不!在中国,因全民文化水平偏低,人民并不本能地排斥和敌视知识分子;他们实际上非常渴望和需要文化科学知识,由衷地欢迎和敬重知识分子。对突出描写知识分子的作品所表现出来的巨大热情,就真实反映了中国人民的这种心理状态和价值取向。

不过,粟翼政老师提意见,说《浪花》结尾太消极,应该“光明”一些,积极向上,给人以鼓励。

原文来源:立法网微信公众号

(立法网摘编)

立法文化

立法文化

在线客服

在线客服 服务热线

服务热线 关注我们

关注我们

top

top